読売新聞オンラインの報道をもとに、購入者や購入検討者の最新調査結果から金利タイプ選好の変化を読み解く

固定型への関心が高まり、変動型の割合は低下——背景には金利上昇への不安と借り換えニーズ

2025年7月27日付の読売新聞オンライン(配信:Yahoo!ニュース等)によれば、住宅ローンの金利タイプについて、従来主流だった「変動型」の利用割合が低下し、固定型へのシフトが進んでいる可能性が報じられました。記事は、不動産情報サービスを展開するLIFULL(LIFULL HOME’S)が同月に実施した「住宅ローンに関する意識調査」を基にしています。報道では、購入検討者の9割超が完済に不安を抱く現状や、固定型への関心の高まりが示されています。

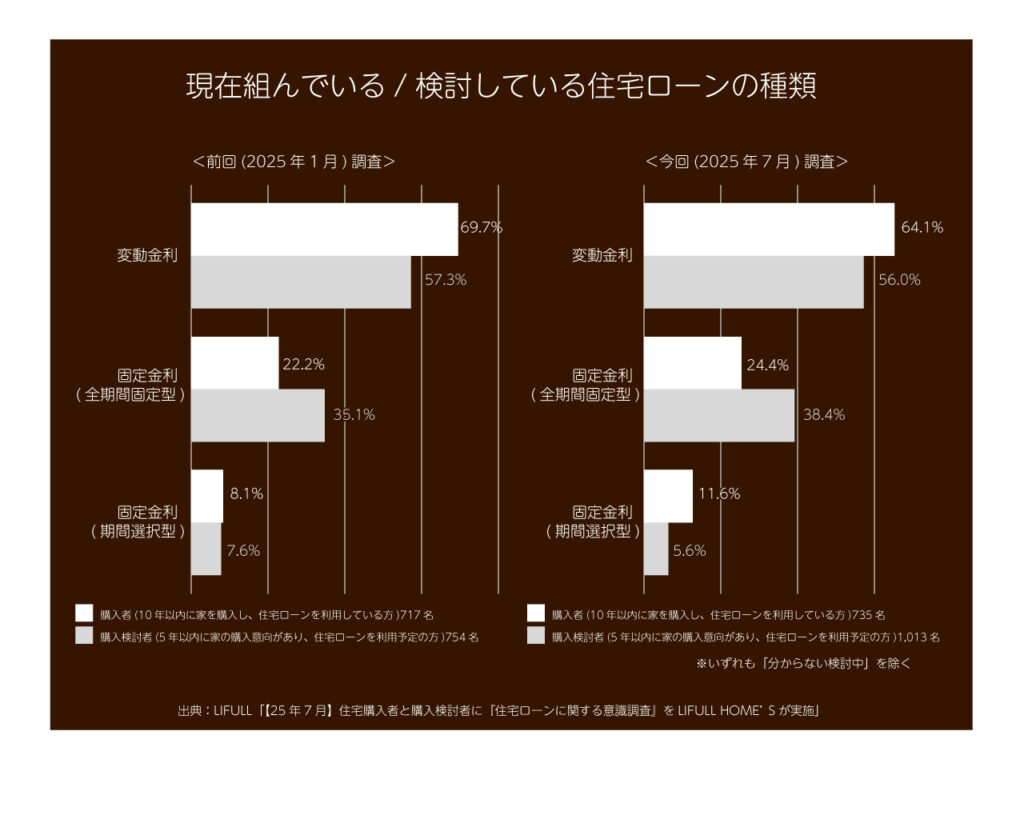

LIFULLの公表資料では、購入者826人・購入検討者1,099人を対象にした同調査で、前回(2025年1月)に比べ「固定金利」選択が増加し、「変動金利」割合は購入者で64.1%(前回69.7%)、検討者で56.0%(前回57.3%)へ低下したと明記。さらに、今後1年の金利見通しを「上昇」とみる人は購入者49.0%、検討者69.7%にのぼり、不安心理の強さがうかがえます。

数字で見る「固定型シフト」:増減のポイント

変動型の比率低下と固定型の伸長、完済不安の拡大

今回の調査で重要なのは、「何が増え、何が減ったか」という増減の方向性です。具体的には、変動型の比率が前回から低下し、その分固定型(全期間固定・固定期間選択を含む)への選好が増えている点が確認できます。購入・検討双方で固定型が増えたという傾向は、固定の安心感を重視する動きが広がっているシグナルです。

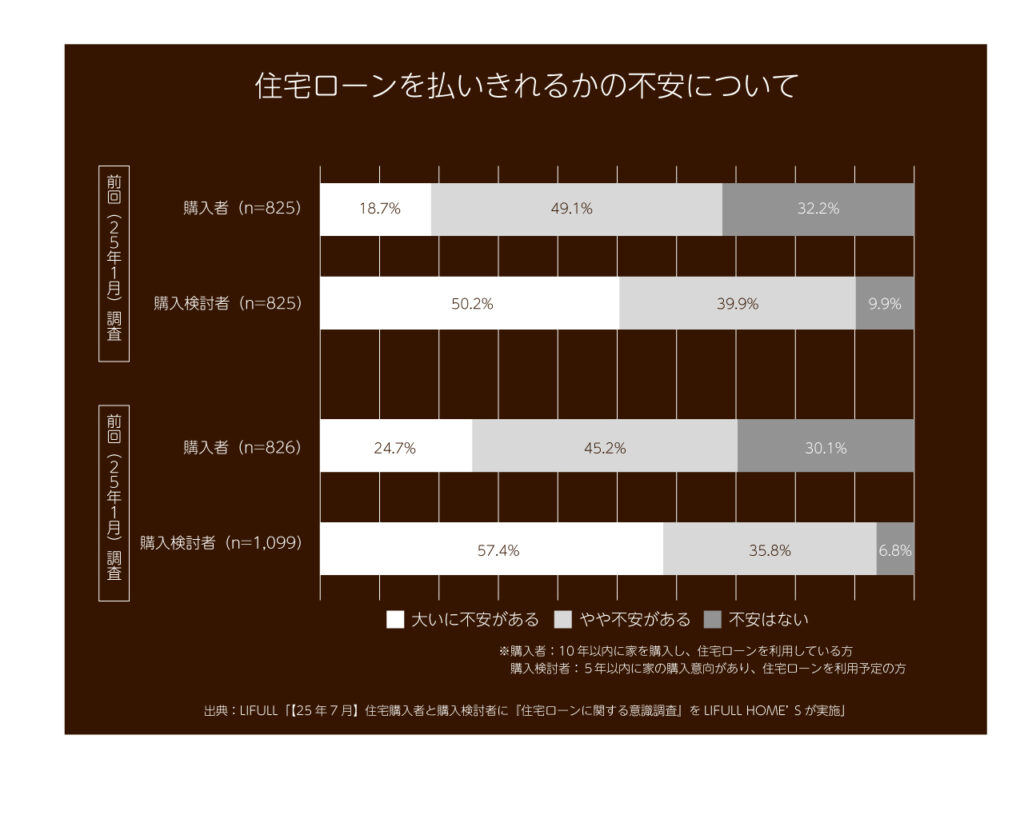

また、「ローンを払い切れるか不安」と答えた割合は購入者で69.9%、検討者で93.2%。金利上昇局面を意識し、返済計画の再点検ニーズが高まっている状況が読み取れます。加えて、「金利上昇対策をしていない」人が約4割いる事実も示され、将来の金利リスクに対する備えの不足が課題として浮上しています。

借り換えは本当に増えているのか?

LIFULLの分析:「一部で固定金利への借り換えが発生」の示唆

LIFULLの発表文では、変動型の割合低下の背景として、「一部で固定金利への借り換えが発生している状況がうかがえる」という分析が添えられています。これは、マイナス金利解除後の金利上昇圧力という環境要因も相まって、金利リスクの固定化(固定金利への移行)を選ぶ動きが表面化していることを意味します。

第三者メディアの要約でも、固定型選好の強まりや未対策層の多さが指摘されており、「借り換え」という具体アクションの検討が広がっている文脈と整合します。

なぜ固定型への関心が高まるのか

「支払いの見通しを立てやすい」メリットと、心理的安全性

固定金利の強みは、返済額の予見可能性です。金利変動の影響を受けにくいため、家計のキャッシュフロー管理がしやすく、物価高や金利上昇の局面で心理的安全性が高まります。実際、調査でも今後1年の金利は「上昇」見通しが多数派で、将来不安が固定型選好を押し上げていると考えられます。

「プロに相談して決める」べき理由

金利・手数料・税制・保険の“総合設計”は専門知見が効く

今回の調査は、固定型選好の強まりや未対策層の多さを可視化しました。とりわけ、変動→固定への借り換えは、金利差・残存期間・残高・諸費用の4変数で損益が大きくぶれる高度な意思決定です。購入前・借り換え前に第三者的な視点でのセカンドオピニオンを取り入れることが、長期の家計を守る近道になります。報道・公表データが示す通り、市場は「上昇」に身構えています。数字の増減という“今”の事実を踏まえ、独断ではなくプロと設計することをおすすめします。

編集部からのまとめとご案内

アール・エフ・マネジメントは、お客様の状況に合わせて正しい判断を伴走支援します

本記事では、読売新聞オンラインの報道(2025年7月27日)とLIFULLが2025年7月に発表した意識調査をベースに、固定型へのシフトや借り換えの動きを整理しました。結論として、「増減の方向性」=変動型の比率低下/固定型の増加は明確で、完済不安の強まりや未対策層の存在も看過できません。購入・借り換えの最終判断は、プロと一緒に。アール・エフ・マネジメントでは、最新の金利環境・諸費用・税制・保険を横断した比較表を作成し、“いま決めるべきか、待つべきか”まで含めて中立的にご提案します。個別相談はいつでもお気軽に。私たちがしっかりフォローし、お客様の状況に応じた正しいアドバイスで、長期の安心につながる選択をサポートします。

参考・出典

読売新聞オンライン「住宅購入の検討者、93%が『ローン完済に不安』…変動型の利用減少し固定型にシフトか」

LIFULL「【25年7月】住宅購入者と購入検討者に『住宅ローンに関する意識調査』をLIFULL HOME’Sが実施」

※本記事は2025年7月31日(日本時間)時点の公表情報に基づいて作成しています。数値・制度は今後変更される場合があります。